成果報酬の営業代行に本当にリスクはない?落とし穴やビジネスモデルを解説

- カリトルくん 【営業代行サービス】

- 記事制作日2025年10月30日

- 更新日2026年1月6日

- 0いいね!

営業代行の「成果報酬型」は、一見リスクが少なく魅力的に見えます。

しかし実際には、業者側に有利な構造が多く、思わぬ落とし穴に陥るケースも少なくありません。

本記事では、成果報酬型営業代行の仕組み・メリット・デメリットを徹底解説し、どんな企業に向いているのかを具体的に紹介します。

また、固定報酬(月額制)との違いや、失敗を避けるための選び方・事例も合わせて解説。「自社に最適な営業代行モデルを選びたい」「成果報酬の罠を理解しておきたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

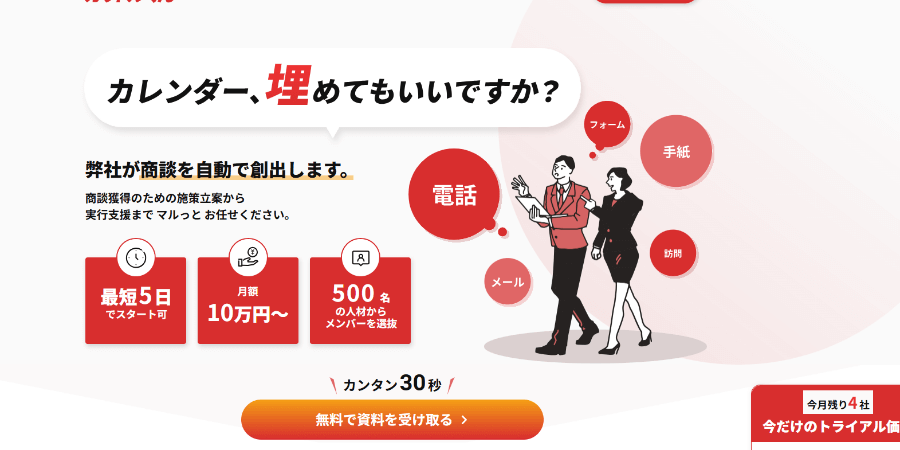

また、今すぐおすすめの営業代行会社が知りたい方はカリトルくんがおすすめです。

以下より無料でご相談いただけますので、どれくらい売上が上がりそうか、どれほど再現性があるのかをぜひご確認ください

\商談を自動で創出します/

成果報酬型の営業代行会社の罠

成果報酬型の営業代行は、一見すると「成果が出た分だけ支払うからリスクが少ない」理想的な契約形態に見えます。しかし、実際には発注者が損をする構造が隠れているケースも少なくありません。とくに近年は「成果報酬専門」を掲げる業者が急増し、リスクを理解しないまま契約してしまう企業も増えています。

営業代行会社の多くは、初期費用として設定される10万円前後の金額だけでも2〜3ヶ月分の原価を回収できるように設計しており、実質的には発注者側のリスクを一方的に負わせる構造になっています。また、成果報酬型では「成果が出た時」こそ揉めやすく、想定以上の成果に対して報酬が膨らみ、費用が青天井になる事例も多く見られます。

さらに、業者側が「成果報酬でやります」と提案してくる場合、その裏では人員の余剰稼働やテスト運用の調整といった“裏事情”が潜んでいることもあります。つまり、発注者にとっては「安く頼める」どころか、本気で取り組んでもらえないリスクが高いのです。本当に成功している成果報酬モデルは、発注者が「この予算で、ぜひ御社の営業力を貸してほしい」と依頼するケースのみ。受託側から「成果報酬でいきましょう」と持ちかける場合は、慎重な見極めが必要です。

成果報酬型の営業代行のメリット

成果報酬型の営業代行には、「費用対効果が明確」「初期リスクを抑えられる」といった大きな利点があります。契約金を払っても成果が出ない、というリスクを避けたい企業にとっては魅力的な選択肢です。

以下では、成果報酬型の代表的なメリットを2つに分けて解説します。

- リスクが少ない

- 成果がわかりやすい

ただし、これらのメリットは“発注者主導で設計できる場合”にのみ効果を発揮します。業者側から提案された成果報酬モデルは、表面的に見えるメリットの裏に構造的な落とし穴が存在するため注意が必要です。

リスクが少ない

成果報酬型の最大の利点は、成果が出るまで費用が発生しない点です。 営業活動の初期段階で費用が膨らむ心配がなく、スタートアップや新規事業など予算が限られている企業でも導入しやすい仕組みです。特に「商談1件につき3万円」「成約1件につき10万円」など明確な成果定義がある場合、費用対効果を把握しやすく、経営判断もしやすくなります。

また、営業効果の測定やPDCAを回す上でも透明性が高いのが特徴です。成果が見える化されるため、数値データに基づいた分析・改善が可能になります。さらに、リスクを最小限に抑えながら複数の業者をテスト運用する、といった柔軟な比較検証も行いやすいモデルです。

成果がわかりやすい

成果報酬型は、どれだけ営業成果が上がったかが数字で明確に把握できます。 固定報酬制と異なり、営業活動の「量」と「質」が直接的に費用へ反映されるため、発注者にとって評価がしやすい仕組みです。例えば、月間の商談数や契約件数が増えれば支払額も増えるため、ROI(投資対効果)を明確に算出できます。

また、業者側にとっても成果を出さなければ報酬が得られないため、短期間での成果創出にコミットしやすい構造となっています。特に、販売チャネル拡大やキャンペーン期間中の集中的な営業活動など、短期目標が明確なプロジェクトでは高いパフォーマンスを発揮します。ただし、成果定義が曖昧なまま契約すると、後からトラブルになるリスクがあるため、事前の取り決めが重要です。

成果報酬型の営業代行のデメリット

成果報酬型営業代行は、初期リスクを抑えられる反面、「成果が出るまでの不透明さ」や「業者との目線のズレ」が大きなデメリットとして挙げられます。発注者側は「成果が出れば費用を払うだけ」と考えがちですが、実際の現場では想定外のトラブルや非効率が発生しやすいのが実情です。

以下では、特に注意すべき3つのリスクを解説します。

- 発注者と業者側の目線が合わなくなる

- 成果が出すぎたときに費用が高くなる

- 動き出しや詳細の共有が遅くなる傾向にある

発注者と業者側の目線が合わなくなる

成果報酬型では、発注者と業者の「目的」が一致しづらくなるという根本的な課題があります。 発注者は「長期的な成約・顧客育成」を望む一方、業者側は「短期間で成果を上げる=報酬を得る」ことを優先するため、活動の方向性がズレやすいのです。

特に、業者が“成果の出やすいターゲット”だけを狙うようになると、見込み顧客の質が下がり、最終的な成約率や顧客満足度が低下するリスクもあります。

また、設定した「成果」の定義が曖昧だと、契約後に「これは成果に含まれるのか」という認識のズレが発生しやすく、トラブルの原因になります。業者任せにせず、営業方針・成果定義・報告体制を事前にすり合わせることが必須です。

成果が出すぎたときに費用が高くなる

成果報酬型の最大の落とし穴は、「成功しすぎる」と費用が跳ね上がる点です。 契約時に想定した以上の成果が出た場合、支払額が予算を大幅に超えることがあります。例えば、1件3万円の成果報酬で月50件の商談を獲得すると、それだけで150万円の支払いになります。成功を喜ぶどころか、「費用が青天井化して採算が合わない」という状況に陥る企業も少なくありません。

さらに、報酬総額が大きくなると「別の業者に切り替えたほうがコスパが良いのでは?」という意見が社内で出ることもあります。これにより、関係が悪化し、せっかく成果を出したのに契約終了というケースも多く見られます。成果報酬型を導入する際は、報酬上限や期間の取り決めを設けることが重要です。

動き出しや詳細の共有が遅くなる傾向にある

成果報酬型では、業者側の稼働が遅れやすい傾向があります。 なぜなら、業者は「確実に成果が出そうな案件」を優先し、リスクの高い案件は後回しにするためです。契約後すぐに稼働しない、詳細な活動報告が届かない、といった問題が発生することもあります。また、成果が出るまで費用が発生しないため、業者にとって“時間をかけるほど赤字”という構造的問題が存在します。

結果として、商材理解やトークスクリプトの調整など、営業の初期段階で必要な準備が疎かになり、成果が出るまでの期間が長引くケースもあります。発注者側が主体的にスケジュールとKPIを管理し、「動かない代行会社」を放置しない体制を整えることが不可欠です。

成果報酬の営業代行がおすすめな企業

成果報酬型の営業代行は、すべての企業に向いているわけではありません。 実は、成功するケースのほとんどは「発注者側から成果報酬を提案した場合」です。 つまり、「リスクを取る覚悟がある」「自社の商品力に自信がある」「プロの営業力を最大限活かしたい」と考える企業に最も適しています。

たとえば、光通信のように強力な商材・販売網を持つ企業が「青天井でいいから売ってほしい」と依頼するケースでは、業者側がリソースを全投入して成果を出す構造が成立します。また、大企業の新規事業などで「社内に営業ノウハウがなく、外部のトッププレイヤーを採用したい」という状況にも向いています。発注者が十分な予算と成果定義を提示できるため、エース級の人材が本気で動いてくれるのです。

一方で、予算が限られていたり、商品・営業資料・スクリプトが未整備の状態では、業者が「試し稼働」にとどまりやすく、期待した成果は得られません。成果報酬型を成功させるには、発注者自身が“成功の条件”を整え、報酬に見合う環境を作ることが不可欠です。

月額制の営業代行がおすすめな企業

月額固定型の営業代行は、「継続的な成果」「安定した品質」を重視する企業に最適です。 成果報酬型が短期的なスピード勝負なのに対し、月額制は中長期的に営業力を育てたい企業に向いています。発注者と代行会社が同じ目線で伴走し、戦略・スクリプト・改善を繰り返しながら成果を積み上げていくことができるのが特徴です。

特におすすめなのは、商品力のブラッシュアップや営業ノウハウの蓄積を進めたい企業です。初期段階でトークスクリプトや顧客データの最適化を行うことで、継続的にCVR(商談化率)を高める仕組みを構築できます。

また、月額制では稼働期間中の修正・改善が柔軟に行えるため、「今月はアポ率が下がった」「別の業界にターゲットを変えたい」といった要望にも迅速に対応可能です。

成果報酬の営業代行の活用法

成果報酬型の営業代行を活用する際は、「任せきりにしないこと」が最大のポイントです。 「成果が出た分だけ支払う」という構造上、発注者が受け身になるとプロジェクトは停滞します。成功している企業の多くは、業者を“外注先”ではなく営業チームの一部としてマネジメントしており、定例ミーティングやKPI管理を通じて改善を続けています。

また、「成果条件」と「評価指標」を明確に設定することも重要です。たとえば「商談1件3万円」と定義するだけでなく、「どのレベルの見込み顧客を商談とみなすか」「成果確認の方法をどうするか」まで細かく合意しておくことで、トラブルを防げます。

さらに、短期契約で複数社をテスト稼働させることで、業界や商材に最も適した代行会社を見極める方法も有効です。3ヶ月〜6ヶ月のスパンでABテストを実施し、成果が安定したタイミングで長期契約に移行するのが理想的です。成果報酬型は“リスクを抑えて試せる”モデルである一方、戦略設計と進行管理の主体はあくまで発注者側にあると心得ましょう。

営業代行会社の選び方

営業代行会社を選ぶ際は、「費用」「実績」「対応力」の3点を基準に比較することが重要です。 営業代行は契約形態や得意分野によって成果の出方が大きく異なるため、単に料金だけで判断するのは危険です。特に成果報酬型の場合、安さよりも“再現性”と“信頼性”を重視すべきです。

以下の3つの観点から、発注前に必ず確認しましょう。

- 予算は自社に合っているか

- 同じ業種で実績はあるか

- 施策が適切で進行のスピードは速いか

予算は自社に合っているか

営業代行の費用感と、自社の営業目標が釣り合っているかを見極めることが大切です。 成果報酬型では、1アポあたり2〜5万円、成約型では5〜15万円前後が一般的な相場です。 しかし、商材単価や契約難易度によって適正コストは異なります。たとえば高単価BtoB商材では、アポ1件3万円でも十分に投資回収が可能です。

逆に、単価の低い商材では「成果数は増えても利益が出ない」という事態に陥るケースもあります。 見積もりを取る際は、費用だけでなく「獲得単価に対するROI(投資対効果)」を基準に判断しましょう。

同じ業種で実績はあるか

自社と同業種・同価格帯の商材で成果を出している実績があるかは、成功確率を左右します。 営業代行会社は、業界特性を理解しているかどうかで結果が大きく変わります。 たとえば、SaaSや人材業界に強い会社は、商談獲得までのリード設計やトークスクリプトが洗練されており、成果創出までが早い傾向にあります。

逆に、未経験業界での受託は「テスト稼働」に終わることもあるため、事前に過去の成功事例を確認することが不可欠です。 導入企業や案件規模、成果件数などを具体的に提示してもらい、信頼性を見極めましょう。

施策が適切で進行のスピードは速いか

営業代行はスピードが命です。契約後すぐに動ける体制かを必ず確認しましょう。 稼働開始までの期間が長い会社は、教育やスクリプト整備に時間がかかるため、初期の動き出しが遅れやすい傾向にあります。 一方で、体制が整った代行会社は最短1週間で現場投入が可能で、初月から成果を出せるケースもあります。

また、活動報告やデータ共有のスピードも重要な評価軸です。定例レポートが週単位で提出され、改善提案が即時反映される会社ほど信頼度が高いといえます。「契約したら放置された」という失敗を避けるためにも、スピード感と伴走力を兼ね備えた企業を選びましょう。

成果報酬型で業者側はなぜ利益が出ているのか?

一見すると、成果報酬型の営業代行は「成果が出なければ支払いがない=業者にリスクがある」ように見えます。 しかし実際には、多くの営業代行会社が“損をしない設計”を行っており、構造的に利益が出る仕組みになっています。

まず、成果報酬を謳う多くの企業は、契約時に「初期費用」や「管理費」として10万円前後を設定しています。この初期費用だけで、2〜3ヶ月分の原価を回収できるように設計されているケースがほとんどです。

そのため、たとえ成果が出なくても赤字にはならず、むしろテスト的に複数案件を稼働させて“見込みがある商材”を選別していくという運用を行っているのです。

また、業者側は契約後すぐにエースプレイヤーを投入するわけではなく、最初の数ヶ月で成果の出やすさを見極めてから本格稼働することが多いのが実情です。

この段階で成果が出なければ撤退、利益が見込める商材であればリソースを集中させる、という選別的な稼働を行います。そのため「成果報酬だから業者にリスクがある」という考え方は誤りであり、実際には発注者側のリスクが大きい構造です。

営業代行の料金体系と相場

営業代行の料金体系は大きく分けて「成果報酬型」「月額固定型」「複合型」の3種類です。 それぞれにコスト構造やリスク分担の違いがあり、自社の目的に合わせて選ぶことが重要です。 「短期で成果を出したい」「継続的に顧客を増やしたい」など、目的によって最適な契約形態は変わります。

以下で3つのタイプを比較しながら、それぞれの特徴と相場を解説します。

- 成果報酬型

- 月額固定型

- 複合型

成果報酬型

成果報酬型は「成果が出た分だけ支払う」契約形態で、リスクを抑えやすいモデルです。 初期費用が不要な場合もあり、成果に応じて支払いが発生します。一般的な相場は、商談1件あたり2万〜5万円、成約1件あたり5万〜15万円前後。 成功時に支払額が大きくなる点を除けば、テストマーケティングや短期プロジェクトに向いています。

ただし、業者側が成果を出しやすい案件を優先するため、動き出しが遅くなったり、報告体制が不透明になるケースもあります。また、成果が想定以上に出た場合は費用が膨らむため、契約時に上限金額を設定することが重要です。

短期的な成果重視なら有効ですが、中長期の顧客育成には不向きな傾向があります。

月額固定型

月額固定型は、一定の報酬で営業活動を継続的に委託する契約形態です。 費用相場は月10万〜60万円程度で、活動量や担当者数によって変動します。 固定費のため初期投資は必要ですが、安定的な稼働とナレッジの蓄積が期待できます。 特に、商材理解が必要なBtoB領域や、継続的に顧客関係を構築していく業界で成果を出しやすいモデルです。

また、報告や分析の体制を整えやすく、PDCAサイクルを回しながら改善を重ねられます。

短期的なコストメリットよりも、長期的な営業基盤を作りたい企業に適した契約形態です。

複合型

複合型は「固定+成果報酬」を組み合わせたモデルです。 基本報酬で一定の稼働を保証しつつ、成果に応じて追加報酬が発生します。 相場は月40万〜70万円程度+成果報酬(1件1〜3万円前後)が一般的です。

まとめ

営業代行を選ぶ際に最も重要なのは、「契約形態」と「目的」の整合性を取ることです。 成果報酬型はリスクを抑えたい短期的なテストに向いていますが、実際には業者側の利益構造が複雑で、発注者の期待と成果がずれるケースも少なくありません。

成果報酬型を検討する際は、「発注者が主導して条件を設計できるか」「十分な予算と覚悟を持って依頼できるか」が判断基準です。それが満たされない場合、月額固定型で着実に成果を積み上げる方が、結果として費用対効果が高いといえます。

最終的には、自社の商材・体制・目的を明確にしたうえで、どのモデルが最も成果につながるかを見極めることが重要です。

また、今すぐおすすめの営業代行会社が知りたい方はカリトルくんがおすすめです。

以下より無料でご相談いただけますので、どれくらい売上が上がりそうか、どれほど再現性があるのかをぜひご確認ください

\商談を自動で創出します/

- この記事にいいね!する

この記事を書いた人

- 2いいね!

稼働ステータス

◎現在対応可能

- カリトルくん 【営業代行サービス】

職種

セールス

営業

希望時給単価

5,000円~10,000円

月額10万円から電話営業・問い合わせフォーム営業・メール営業まで、幅広い業務を依頼できる定額制の営業支援サービスです。 商談獲得の施策支援から実行支援までマルっとお任せください。

スキル

・・・登録スキルなし

スキル

・・・登録スキルなし