遺品整理の集客方法6選|顧客獲得につなげる戦略や差別化アイデアを紹介

- 梅田 浩夢

- 記事制作日2025年7月4日

- 更新日2026年1月6日

- 4いいね!

「地域のポータルサイトに掲載しているのに、問い合わせが増えない」

「チラシや口コミでは、限界を感じている」

そのようなお悩みをお持ちの遺品整理業者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、MEO(Googleマップ対策)やSEO(検索エンジン対策)、ホームページの改善に加え、SNS運用やWeb広告の活用方法など、遺品整理サービスの集客に効果的な方法を6つ紹介します。

また、差別化のためのサービス展開や、集客成功のためのポイントも解説します。

遺品整理のニーズが高まる一方で、競争も激化している今だからこそ、地域で選ばれるための戦略を見直してみてください。

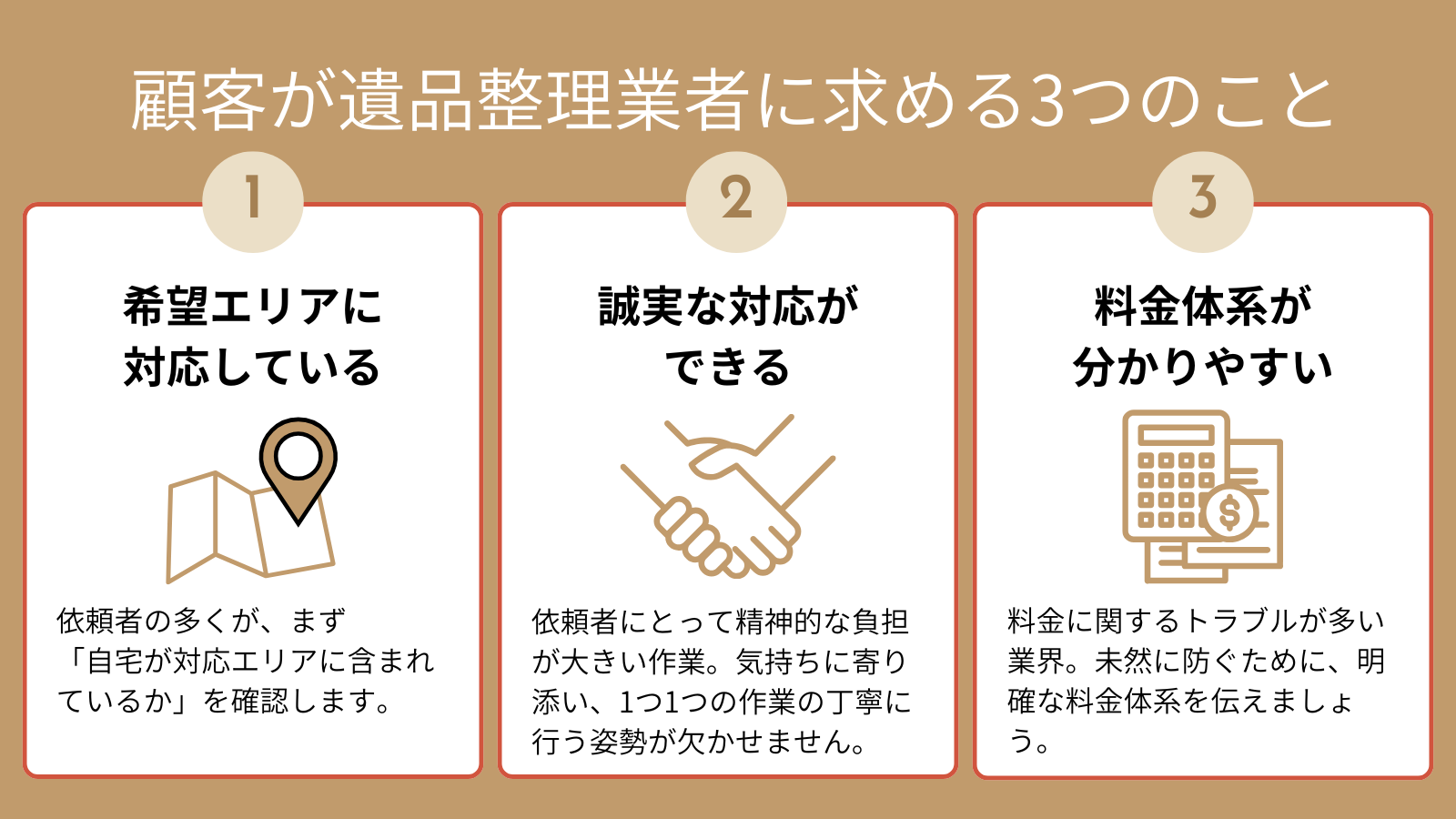

【集客を考える前に知っておきたい】顧客が遺品整理業者に求める3つのこと

ここでは、集客を考える前に知っておきたい、顧客が遺品整理業者に求める3つの基本要素をご紹介します。

- 希望するエリアに対応している

- 誠実な対応ができる

- 料金体系がわかりやすい

以下の項で詳しく解説します。

1. 希望するエリアに対応している

遺品整理サービスを探す際、多くの依頼者はまず「自宅が対応エリアに含まれているか」を確認します。対応していなければ、検討する際の選択肢にすら入りません。

地域密着型の業種である遺品整理では、地元に詳しく、現場対応がスムーズな業者ほど信頼されやすくなります。

したがって、そのため、対応エリアはホームページや広告にわかりやすく明記しておきましょう。

2. 誠実な対応ができる

遺品の整理は、依頼者にとっても精神的な負担が大きい作業です。したがって、業者には一般的な清掃や引越よりも、丁寧で誠実な対応が求められます。

実際に「乱暴に扱われた」「遺品を勝手に捨てられた」などのトラブルも多く、信頼を失う原因となっています。

こうした問題を防ぐには、遺族の気持ちに寄り添い、一つひとつの作業を丁寧に行う姿勢が欠かせません。

当たり前のことですが「物を大切に扱う」「勝手に判断しない」という基本の徹底が、信頼構築の第一歩になります。

3. 料金体系がわかりやすい

料金の不透明さによるトラブルは、遺品整理業界でも見受けられます。「見積もりより高額になった」「作業後に追加費用を請求された」などの声は、依頼者の不信感につながります。

こうしたリスクを回避するためには、料金体系を事前に明確に伝えることが重要です。たとえば、基本料金に含まれるサービス内容や、追加料金が発生する条件をわかりやすく説明すると、顧客との信頼関係を築きやすくなります。

見積書の提示や、事前のヒアリングの徹底を行うことで、請求に関する不安を解消できます。

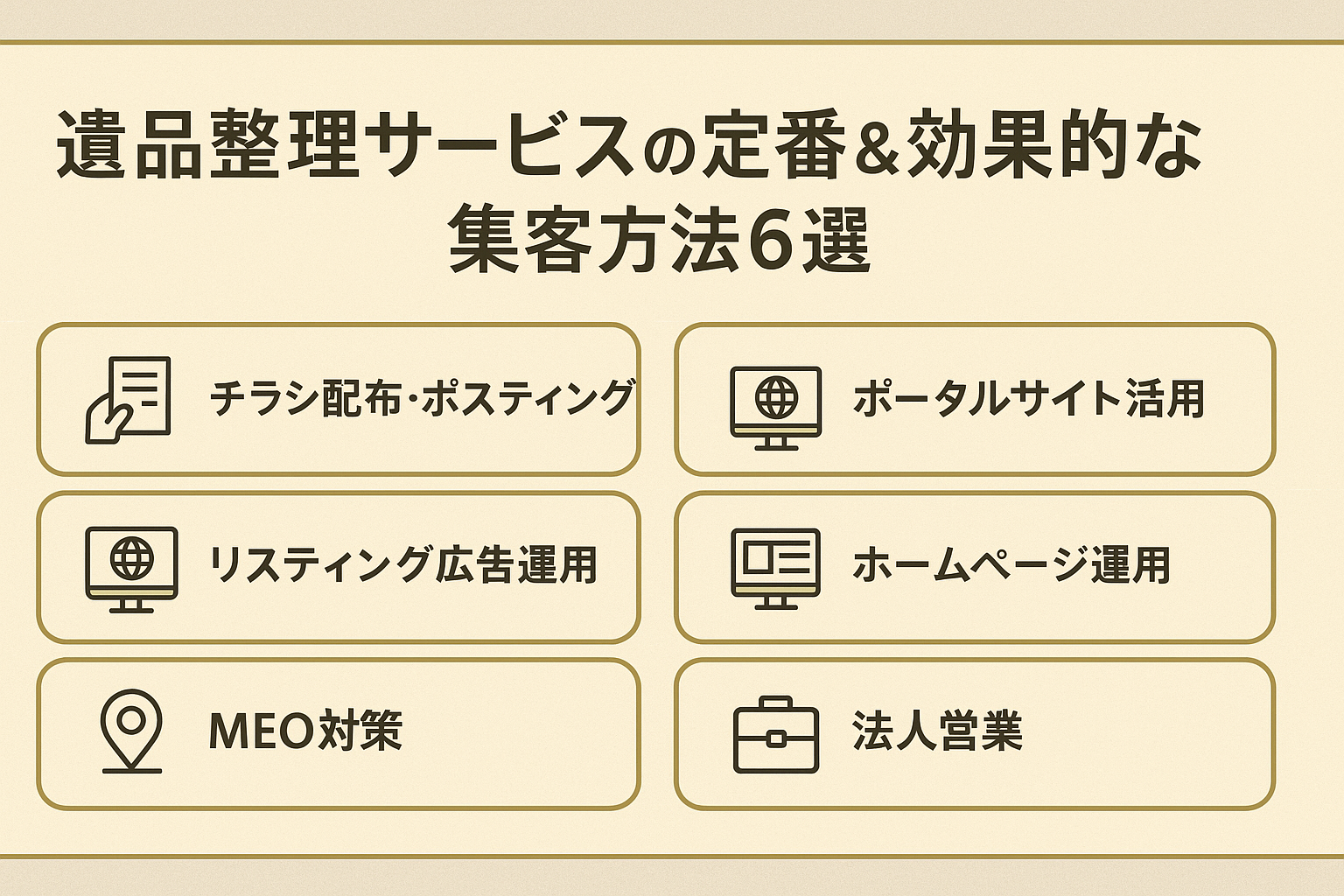

遺品整理サービスの定番&効果的な集客方法6選

遺品整理サービスの集客では、実際の現場で使われている方法がいくつかあります。

ここでは、効果が高いとされる6つの施策を紹介します。

- チラシ配布・ポスティング

- ポータルサイト活用

- リスティング広告運用

- ホームページ運用・ブログ運営

- MEO対策

- 法人営業

それぞれ詳しく解説します。

1. チラシ配布・ポスティング

地域を絞ってチラシを配布する方法は、遺品整理のような地域密着型サービスに適した集客手法です。特に高齢者層には紙媒体が届きやすく、サービスの存在を知ってもらう有効な手段です。

実施する際は、配布先を限定して、無駄なコストを抑えながら効果的にアプローチしましょう。

ただし、問い合わせにつなげるには、安心感のあるデザインや、料金・対応範囲などをわかりやすく記載する工夫が必要です。

チラシには、地域名や対応エリアを目立つ位置に配置し、電話番号やQRコードもはっきりと表示しましょう。

2. ポータルサイト活用

遺品整理業者を比較検討する際、多くの利用者がポータルサイトを活用しています。自社の存在を知ってもらいやすくなり、検討対象に入る可能性が高まるからです。

ただし、ポータルサイトは他社との比較が前提の場です。価格や対応サービスの違いだけで選ばれる場合も多く、差別化が難しい点には注意が必要です。

さらに、初期費用、年会費にそれぞれ2~3万円、成約手数料としておおよそ20%がかかる場合が多いため、コストに見合う効果が出るかを見極めて活用しましょう。

基本的には、補助的な集客手段として取り入れるのがおすすめです。

3. リスティング広告運用

リスティング広告とは、Googleなどの検索エンジンでユーザーが特定のキーワードを入力したときに、検索結果の上部に表示される広告です。たとえば「遺品整理 〇〇市」などと検索した人に対して、地域に対応した自社の広告を表示できます。

今すぐ業者を見つけたい人に絞ってアプローチできるため、短期間での集客に向いているでしょう。ただし、広告の掲載には費用がかかり続けるため、配信をやめると即座に集客効果も止まってしまいます。

そのため、短期施策としてリスティング広告を活用するのがおすすめです。長期的にはSEO対策やGoogleマップの口コミ強化など、継続的に集客できる仕組みも整えましょう。

弊社がご支援させていただいた遺品整理業者さまで、リスティング広告で成果が実際に改善された施策を下記記事にて紹介しています。

興味のある方は合わせて参考にしてみてください。

4. ホームページ運用・ブログ運営

ホームページやブログを活用した情報発信は、遺品整理サービスの集客において欠かせない手段です。特に「遺品整理 〇〇市」など地域名を含むキーワードでの検索が多いため、地域性を意識したページ設計が重要です。

ホームページでは、対応エリア・料金の目安・作業の流れなどを明確に掲載すると、依頼前の不安を解消し「この業者なら任せられる」と感じてもらいやすくなります。

また、ブログでは「遺品整理のタイミング」や「よくある質問」など、ユーザーの疑問に答える記事を継続的に更新することで、検索エンジンからの流入を増やせるでしょう。

これらの施策は、即効性はないものの、長期的には広告に頼らず継続的な集客が期待できます。成果が出るまでに半年〜1年ほどかかるため、できるだけ早く取り組み始めるのが理想です。

必要に応じて、Web制作会社やSEOの専門家の力を借りて進めるのも効果的です。

遺品整理業者がSEO対策で集客する方法は、弊社の支援事例を踏まえて下記記事にまとめています。気になる方は参考にしてみてください。

【初心者必見】遺品整理業者のSEO対策ガイド|集客につなげる施策や成功事例を解説

5. MEO対策

MEO(ローカルSEO)とは、Googleマップやローカル検索結果で上位表示を狙うための施策です。遺品整理のように地域性の強いサービスでは、MEOを強化することで集客力の向上が見込めます。

マップ検索や「遺品整理 〇〇市」といったキーワードでの検索時に、自社の情報を表示させるには、Googleビジネスプロフィールの登録をする必要があります。

以下のようなステップで設定・活用を進めましょう。

- Googleビジネスプロフィールを登録する

- 住所・営業時間・電話番号・公式サイトなどの基本情報を正確に入力する

- 店舗や作業中の写真、スタッフ紹介などを掲載して自社の雰囲気を伝える

- 「投稿」機能を活用し、対応事例やお知らせを発信する

- 利用者からの口コミを集め、定期的に返信して信頼度を高める

MEOとSEOは対策する場所や方法が異なりますが、どちらも検索結果に表示される機会を増やす施策です。

両方を並行して取り組むと、自社の露出が広がり、より多くの見込み客に見つけてもらいやすくなります。

6. 法人営業

遺品整理の集客を安定させるには、不動産会社や葬儀社、行政書士などとの法人提携も効果的です。これらの業種は依頼者と直接関わる機会が多く、継続的な紹介につながりやすい特徴があります。

紹介元として信頼されることで、広告費をかけずに新規案件を獲得できる点も大きなメリットです。その際には、対応できる業務内容や紹介時の連絡手順などを明確に共有しておくと、相手側も紹介しやすくなります。

最初は飛び込み営業や挨拶回りから始まる場合もありますが、定期的な訪問やこまめな報告を重ねることで、長期的な関係へと発展しやすくなります。

遺品整理サービスの集客成功のために押さえるべき3つの戦略

遺品整理サービスの集客を成功させるために押さえておきたい戦略は、以下の3つです。

- 顧客の特性を知る

- 自社の強みをアピールする

- 地域密着型のサービスを提供する

以下の項で詳しく解説します。

1. 顧客の特性を知る

遺品整理を依頼する人の多くは、家族の死去や施設入所など、突然の事情で業者を探しています。精神的にも時間的にも余裕がない中で比較検討するのは難しく「すぐに頼めそうな業者」が優先されやすくなります。

このような特性に対応するには、広告だけでなく、SEO対策やMEO対策を通じて必要なときにすぐ見つけてもらえる状態を作りましょう。また、検索されやすいキーワードや、相談が発生しやすいタイミングを想定した情報発信も有効です。

あらかじめ顧客の行動や心理を理解したうえで、先回りして情報を届ける仕組みを整えることで、選ばれる確率が大きく高まります。

2. 自社の強みをアピールする

数ある遺品整理業者の中から選ばれるためには、価格だけに頼らず、自社ならではの強みを伝えてください。

他社との違いが明確であれば、比較検討の際に選ばれる可能性が高まります。

特に、遺品整理業では安心感・柔軟性・利便性に関わる要素が重視される傾向があります。買取にも対応している、夜間や休日の対応が可能などの強みは、多くの依頼者にとって決め手になりやすいポイントです。

価格だけでなく「この業者なら安心できる」と思ってもらえる強みを見つけ、それを軸に訴求していきましょう。

3. 地域密着型のサービスを提供する

遺品整理を検討する際、多くの人が「地元で信頼できる業者に頼みたい」と考えます。

そのためには、地域に根ざした対応や、地元事情に配慮したサービス体制を整えておくことが大切です。

たとえば「地元限定の割引」や「地域行事と連携したサービス」なども、地域密着型ならではの取り組みとして効果的です。

【集客率アップ】遺品整理業者が導入すべき差別化サービス4選

遺品整理業はサービス内容では差が付きにくいため、以下のような付加価値を提供することで選ばれる確率が高まります。

- 不用品買取

- ハウスクリーニング

- 特殊清掃

- デジタル遺品サービス

それぞれ詳しく解説します。導入検討の参考にしてください。

1. 不用品買取

遺品整理とあわせて不用品の買取に対応できることは、差別化要素になります。

遺品の中には、貴金属・骨董品・ブランド品・着物など、価値のある品物が含まれているケースも少なくありません。

依頼者にとっては、葬儀や各種手続きで出費がかさむ中、処分と同時に買い取ってもらえることで、遺品整理にかかる金銭的負担を軽減できる点が利点です。

一方で、買取業務を適切に行うには古物商許可の取得や、鑑定スキル、買い取った後の流通経路の確保などが求められます。

これらをクリアしたうえで買取に対応できる業者は選ばれやすくなります。

2. ハウスクリーニング

遺品整理とあわせてハウスクリーニングにも対応できると差別化できます。

特に、遺族がその家に引き続き住む予定がある場合や、売却・賃貸を見据えている場合には「整理後に家をきれいにしたい」というニーズが高まります。

片付けだけでなく、部屋全体を清掃することで気持ちの整理にもつながり「新たなスタートを切る準備が整った」と感じてもらいやすいでしょう。

そのため、洗剤や清掃資材に関する知識、専門の用具、清掃関連資格の有無などを伝えて、他社との差別化を図りましょう。ハウスクリーニングの対応範囲や実績もあわせて示すことも効果的です。

3. 特殊清掃

遺品整理の現場では、孤独死や事故、自宅で長期間放置された状態など、通常の整理作業だけでは対応が難しいケースもあります。

そうした場合に必要となるのが、除菌・消臭・防菌などを専門的に行う「特殊清掃」です。

作業する側にも専門知識や衛生管理のスキルが求められるため、対応できる業者は限られています。

また、依頼者の多くは精神的な負担を抱えており「この状況をどうすればよいかわからない」と感じています。したがって、特殊清掃まで任せられる体制があると、依頼しやすい遺品整理業者と感じてもらえるでしょう。

強みをアピールするためには、対応実績や保有資格(例:事件現場特殊清掃士など)があれば、ホームページなどで明示しておくと効果的です。

4. デジタル遺品サービス

デジタル遺品整理とは、故人が使用していたスマートフォンやパソコン、オンラインサービスのデータなどを整理することです。

SNSアカウントやネットバンクの情報、各種パスワードなどは、家族が自力で対応するのが難しい場合もあります。

また、思い出の写真やメッセージなど、大切なデータを適切に保存・引き継げることは、依頼者にとって精神的な支えにもなります。

対応している業者は少ないため、専任スタッフの有無やサポート内容を明確に打ち出すと、他社との差別化にもつながります。

まとめ|遺品整理サービスの集客を成功させて顧客獲得につなげよう

遺品整理業者が集客を成功させるには、地域性や顧客の心理に配慮した戦略的な施策が必要です。

チラシ・ポータルサイト・広告・SEO・MEOなど、集客手法は多岐にわたりますが、自社の強みや提供できるサービスに合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

また、差別化できるサービス(買取・特殊清掃・ハウスクリーニングなど)を取り入れたり、地域密着型の体制を整えたりすることで、お客さまから選ばれやすくなるでしょう。

ただし、効果的なオンライン集客には専門的な知識や継続的な運用が欠かせません。

弊社では、SEO・MEO・SNS運用・Web広告など、遺品整理業に適した集客施策を、地域や業態に合わせてご提案しています。

「問い合わせが増えない」「集客方法がわからない」といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

- この記事にいいね!する

この記事を書いた人

- 125いいね!

稼働ステータス

◎現在対応可能

- 梅田 浩夢

職種

マーケティング

マーケティングプランナー

希望時給単価

3,000円~5,000円

買取サービスの集客が得意です。 「貴金属をなかなか掘り起こせない」 「毎回相見積もりで負けて売上が伸びない」 「集客が上手くいっていない」 とお悩みの方、お力添え出来る自信があります。 お気軽にご相談いただけると嬉しいです。 ■出張買取サービスの集客成功事例 https://freelance-meikan.com/freelance/355/blog/1175 ■経歴・職歴 2020年6月〜 Webマーケ支援会社(当時社員7名)にインターンとして参画し、案件獲得に向けた自社集客(SEO・Web広告運用・LP制作・YouTubeチャンネル運用・メールマーケティング等)を担当。 2022年3月 名古屋大学理学部数学科卒。 2022年4月〜 Webマーケ会社勤務。人材系クライアントを主に担当。 2024年11月 これまでの経験を活かして独立し、株式会社プラマーケを設立。 ホームページ:https://plumarke.co.jp/ ■実績(※一部抜粋) #広告運用 ・出張買取サービスにて、ROAS350%など、好調な事例が複数あり。 ・StockSun営業代行サービス「カリトルくん」、StockSunサロンの広告運用を担当。 ・ベンチャー企業~大手企業のWebマーケティング支援に携わり、Web広告運用、LP制作を担当。費用対効果を1.5〜2倍に改善するなど多数。 #SEO ・インターン先にて自社サイトのSEO対策を1人で担当し、月間アクセス数を約7倍(3,000→約22,000)、月間問い合わせ件数を1件から4〜5件まで成長。 ・人材系SEOメディアにてKW「商標名+評判」で1位、「転職エージェント おすすめ」で10位以内を獲得。 #YouTube ・法人向けYouTubeチャンネル運営に立ち上げ時から携わり、チャンネル登録者数4,000人、月間商談獲得10〜15件達成。 →企画、台本作成、撮影、編集、分析全て担当。 ■ 主な経験業界 ・買取サービス ・不用品回収 ・人材紹介:toC/toBいずれも経験あり ・営業代行 ・SaaS ・広告代理店 ・飲食店 ・官公庁

スキル

WEB戦略設計

SEO

リスティング広告

・・・(登録スキル数:8)

スキル

WEB戦略設計

SEO

リスティング広告

・・・(登録スキル数:8)